数日前、Threadsの投稿にこんなのがあった。

「人手がそんなに足りないのなら、コンビニだって7:00am-11:00pmに戻せば良いし、正月三が日は一斉にお休みにしちゃえば良い。ちょっと前までそうだったんだから。あの頃に戻せば良いんだよ。大晦日から一夜明け、元日になった途端、街中がピタッと動きを止めて不思議な静けさが包み込む。あの感じも案外悪いもんでもないんだし。今までがちょっと便利が過ぎたんだと思うんだ。」( Posted by systemuser_404)。

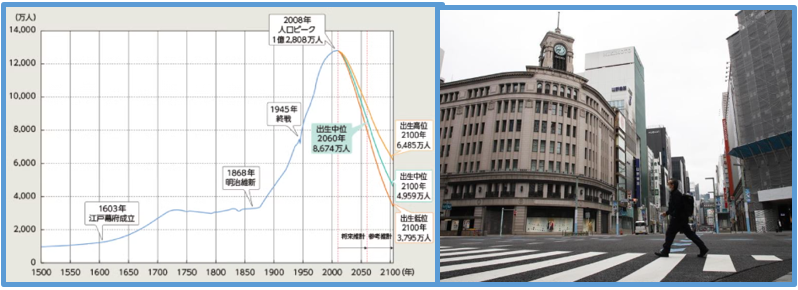

少子化・高齢化が続く日本では「人手不足だから海外人材をいれなきゃ」という理屈が声高に叫ばれる。だが、どういう経済規模と生活品質を前提にして、具体的にどれだけの、どのような人材が不足するのかを誰か検証してる? ここで2050年頃に推計される日本の人口を考えるとほぼ第2次大戦前ぐらい(約8千万人)なる。そこに「便利すぎる」「サービス過剰」な暮らし方・働き方は、もうこれ以上続けられないという理性的判断が加われば、「労働力輸入」の必然性は薄まるんじゃない?

この価値観の停止ないし転換を人々は受け入れないと懸念する人もいるだろうが、自分はそんなこと問題じゃないと思う。コロナ禍のstay自粛、大震災やオイルショック時のエネルギー不足、もっと遡れば大東亜戦争での焼尽敗戦……。あれだけの情況からでもしたたかに生き延びてきた。草莽の民はまさに雑草なのである。きれいに着飾り、快適な環境を無理して作り上げ、過飽和の贅沢を享受している今が異常なんだと感じるべきだろう。